Fördergerüste im Ruhrgebiet | headgear | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau

Fördergerüste im Ruhrgebiet | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau

Eine kurze

Entwicklungsgeschichte der Schachtförderanlagen:

- Diese Seite ist veraltert! Link ->

Neue Seite

Da die durch den Pingen- und

Stollenbergbau leicht zu erreichenden oberflächennahen Flöze im

Ruhrtal sowie südlich davon bereits um das Jahr 1820 größtenteils

abgebaut waren, wurde es notwendig auch die weiter nördlich

gelegenen überlagernden Erdschichten zu durchteufen, um an das sich

mit etwa 5 bis 7° nach Norden hin absenkenden Karbon zu gelangen.

Zu Anfang war dies noch relativ leicht durchführbar, da die seigeren

oder tonnlägigen Schächte nur eine geringe Teufe erreichen mussten

um an das begehrte Mineral zu gelangen. Problematisch wurde es erst,

als die weiter nördlich gelegenen Mergelauflagerungen durchteuft

werden mussten. Dieses hatte besonders mit der damals noch

unausgereiften Beherrschung des zufließenden Tiefenwassers und der

noch mangelhaften Abteufsysteme zu tun.

Der Übergang zum eigentlichen Tiefbau mit dem erfolgreichen

Durchteufen der das Karbon überlagernden Mergelschicht, erfolgte im

Ruhrgebiet erstmals im Jahr 1832 durch den Schacht Franz der im

Mülheimer Gebiet liegenden Zeche Humboldt. Vorher hatte man zwar

schon tiefe Schächte abgeteuft, diese lagen aber südlich des

Mergelhorizonts und waren daher per Definition noch keine

Tiefbauschächte.

Der geognostische Längstschnitt zeigt die Lage des Mergelhorizonts

(grün) im Bereich Bochum - Gladbeck

In den folgenden dreißig Jahren war der

Bergbau aufgrund des immer weiter ansteigenden Kohlebedarfs bereits

weiter nach Norden vorgedrungen und befand sich um 1850 etwa in

einer Linie mit den Städten Essen-Bochum-Dortmund. Die tiefste

damals gebaute Teufe lagen bei etwa 300 Metern (Zeche Gewalt) und

musste bei den damals verliehenen kleinen Grubenfeldern zügig weiter

in die Tiefe fortschreiten, da speziell Zechen mit geringer

Feldesgröße gezwungen waren in schneller Folge die Flöze abzubauen,

um konkurrenzfähig zu bleiben.

Zu dieser Zeit begann man dann auch mit dem verstärkten Bau von

Malakofftürmen, da die zur Fördersteigerung notwendigen baulichen

Veränderungen (Leistung der Fördermaschinen, Hängebankhöhe,

mehretagige Förderkörbe, Seilscheibengröße etc.) beträchtliche

statische Probleme bei den hölzernen Gerüsten hervorriefen, welche

nur durch die gemauerten Türme technisch bewältigt werden konnten.

Die Holzgerüste erreichten zu diesem Zeitpunkt bereits Höhen von

mehr als 20 Meter und es wurde immer schwieriger geeignete

Baumstämme zu beschaffen; zudem war auch die Statik und

Standfestigkeit infolge der nun zwangsweise geteilten Bauweise

(notwendige Anschlüsse) und des unvermeidlichen Schwindens

(Schrumpfung) beim Austrocknen des Holzes für einen sicheren und

leistungsstarken Förderbetrieb kaum mehr ausreichend. Des Weiteren

führte die hohe Brandgefahr sowie die verminderte Haltbarkeit der

hölzernen Konstruktionen - speziell bei ausziehenden Wetterschächten

- zu der Überlegung eiserne Fördergerüste zu errichten.

Aber auch die verwendeten Malakofftürme hatten Ihre Nachteile. So

waren bei diesen die Baukosten sehr hoch, die Erstellungszeit sehr

lang - da diese nicht bereits beim Abteufen erbaut werden konnten

und eine massive Mauerung notwendig war - und bei Bränden war die

Reparatur zeitraubend und kostenintensiv. Auch war eine Anpassung

auf geänderte Förderbedingungen relativ schwierig und so musste

schon beim Bau auf alle Eventualitäten größte Rücksicht genommen

werden, da spätere Änderungen kaum mehr möglich waren.

Ungeachtet der zahlreichen Nachteile der hölzernen Gerüste als auch

der Malakofftürme und trotz der zumeist positiven Erfahrungen,

welche im benachbarten Ausland [Frankreich - hier wurde bereits 1864

das erste freistehende stählerne Fördergerüst erstellt- , England

und Belgien] mit dem Einsatz von eisernen Gerüsten gemacht wurden,

konnten sich die sehr konservativen deutschen Bergbaugesellschaften

noch lange Zeit nicht dazu durchringen, eiserne Fördergerüste zu

erbauen.

Ein weiterer Grund für das zögerliche

Verhalten war sicherlich der hohe Roheisenpreis in der Zeit vor dem

deutsch-französischen Krieg. Deutschland war zu dieser Zeit nicht in

der Lage genügend Roheisen zu produzieren und musste daher dieses

vornehmlich aus England importieren, welches den Stahlpreis deutlich

erhöhte.

Ein Umdenken setzte erst 1870 ein, in diesem Jahr wurde der durch

den Zollverein erhobene sogenannte Eisenzoll um 50% reduziert und

somit wurden auch die Erzeugnisse günstiger. Auch führten die durch

den gewonnenen deutsch-französischen Krieg erhaltenen

Reparationskosten aus Frankreich zu einer wirtschaftlichen Gesundung

und regen Investitionstätigkeit (Gründerjahre) der Industrie, welche

allerdings nur von kurzer Dauer war.

Nordgrenze der Ausdehnung im Jahr 1850

Nach mehreren Schachtbränden, bei denen

die hölzernen Fördergerüste sowie ein großer Teil der Tagesanlagen

komplett zerstört wurden und ein beträchtlicher wirtschaftlicher

Schaden enstand, entschloß man sich im Jahre 1869 aber schließlich

doch zum Bau des ersten eisernen Fördergerüstes. Hierzu hatte man

den durch einen Brand zerstörten Schacht Barillon der Zeche Julia in

Herne gewählt, welcher dann mit einem vierbeinigen Pyramidengerüst

ausgerüstet wurde.

Im Folgejahr wurde auf der Zeche Graf Beust in Essen bereits das

erste stählerne Strebengerüst (das zweite eiserne Fördergerüst im

Ruhrrevier) errichtet, welches als erstes eigentliches Strebengerüst

und somit als Initialzündung der Fördergerüstentwicklung bis zu der

uns heute bekannten Formgestaltung gesehen werden kann. Damit war

zwar die Zeit der "eisernen" Schachtgerüste im Ruhrgebiet

angebrochen, diese Entwicklung wurde aber bereits 1873 durch den

Börsenkrach und die darauf folgende zwanzigjährige wirtschaftliche

Stagnationsphase deutlich abgeschwächt und der "Siegeszug" der

Stahlgerüste wurde dadurch verlangsamt.

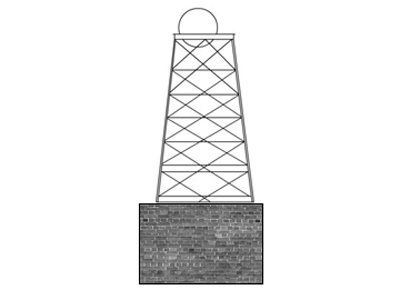

Abbildung 1: Das 1869 von der Cölnischen

Maschinenbau-Aktiengesellschaft erbaute erste deutsche

Stahlfördergerüst des Schachtes Barillon hatte zwei Hängebänke und

ruhte auf einem 5 Meter hohen Mauerfundament mit diesem es fest

verbunden war. Eine sehr ähnliche Bauart wurde nachfolgend (um

1875) auch für das Gerüst des Schachtes Osterfeld I (Oberhausen

III) gewählt. Aufgrund der auftretenden hohen Kräfte an den

fördermaschinenseitigen Eckstützen war es allerdings notwendig

diese besonders massiv auszuführen. Zusammen mit den aussteifenden

Riegeln und Diagonalstäben führte dies aber zu einem enorm hohen

Materialaufwand und die Bauform verlor kostenseitig recht schnell

an Bedeutung. Ein erneuter Brand der Tagesanlagen auf Barillon im

Jahr 1872 verdeutlichte aber die Überlegenheit der Stahlgerüste.

Bei diesem Brand wurden fast die kompletten hölzernen Tagesanlagen

stark in Mitleidenschaft gezogen, das Gerüst hatte zwar auch

gelitten, dieses blieb aber nach dem Ablöschen und dem Ersetzen

der durchgebrannten Aloeförderseile und einiger Wartungs- und

Instandsetzungsarbeiten weiterhin betriebsbereit.

Auf einem auf Shamrock I/II errichteten Gerüst gleicher Bauart

musste nachträglich aber noch ein Stützstrebenpaar installiert

werden, da das Gerüst den Zugkräften der Fördermaschine nicht

standhielt.

Heute kann wegen einer Brauchbarkeit dieser Gerüstform für den

Förderbetrieb leider nur noch gemutmaßt werden, aber anscheinend

konnte dieser erste Versuch nicht vollständig überzeugen. Diese

Gerüstform hatte mit so manchen Kinderkrankheiten des frühen

Stahlhochbaues zu kämpfen. Nachteilig wirkten sich sicherlich die

benötigte große Grundfläche, die notwendige Durchdringung der

Struktur auf den beiden Hängebänken (unter Wegfall der aussteifenden

Diagonalstäbe), die vielen genieteten Anschlüsse sowie die schon

angesprochene Instabilität bei nicht genügender Dimensionierung aus.

Auch hatte die notwendige Wahl der Seilscheibengröße einen Einfluss

auf den Standort über der Schachtscheibe. Das Gerüst konnte nicht

zentriert über dem Schacht gebaut werden, da sonst entweder die

komplette Konstruktion deutlich hätte vergrößert werden müssen, oder

aber die Seilscheibenbühne für den Durchgang der Seilscheiben hätte

geteilt werden müssen, was nur unter hohem konstruktiven Aufwand

möglich gewesen wäre.

Das Pyramidengerüst von Osterfeld I (Oberhausen III - 1944 durch

Bombenwurf zerstört) sowie das gut dreißig Jahre später gebaute

Bockgerüst von Rheinelbe III (1926 stillgelegt, nachfolgend von

Holland genutzt und vor 1966 abgerissen) haben aber über Jahrzehnte

klaglos funktioniert; diese allerdings nicht als Hauptförderung!

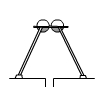

Abbildung 2: Das 1870 von der Essener

Maschinenfabrik "Union" auf der Zeche Graf Beust errichtete

Strebengerüst konnte schon damals als zukunftsweisend erachtet

werden. Allerdings wurden zu dieser Zeit noch drei aus Flacheisen

bestehende Zuganker (rot) benötigt um das Stahl sparende und somit

leichte Traggerüst; besonders aber die Streben dauerhaft zu

belasten und so ein Umstürzen bei evtl. Seilbrüchen zu verhindern.

Die beiden Streben sind hier bereits fischbauchförmig ausgeführt,

da schon damals eine möglichst hohe Knicksteifigkeit von Bauteilen

bei möglichst geringer Dimensionierung gefordert wurde.

Wenn auch die von Geisler entworfene 13,3 m hohe Stahlkonstruktion

nach heutigen Maßstäben deutliche Fehler aufweist und sich im

damaligen Förderbetrieb wohl nicht unbedingt bewährte,

so ist diese doch als Quantensprung der Schachtfördertechnik zu

sehen. Ausschlaggebend für die einmalige Ausführung (es wurde kein

zweites Gerüst dieser Bauart errichtet) scheinen die starken

Schwingungen und Querneigungen gewesen zu sein, welche sich beim

Förderbetrieb einstellten. Dies ist wohl auf die nicht ausgereifte

Konstruktion des Gerüstkopfes sowie der geringen Stützbreite der

Streben zurückzuführen und wurde sicherlich noch durch den damals

notwendigen Einsatz der Zugstangen verstärkt, welche den

Gerüstkopf nicht genügend stabilisieren konnten. Deutlich sichtbar

ist bei dieser Urform aber die enge Verwandtschaft mit den später

ausgeführten Bauformen.

Die Fachwerkbauweise, welche von 1870

bis etwa 1930 vorherrschte, wurde ab 1925 durch die Profilbauweise

(Vollwand) abgelöst. Diese wiederum wurde um 1960 von der

Kastenbauweise verdrängt.

Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Ausführungen werde ich hier

nur auf die gängigsten bzw. auf die für mich besonders interessanten

Fördergerüste eingehen. Ich versuche hiermit, eine kleine Übersicht

über die Entwicklung der Förderanlagen im Ruhrgebiet zu geben. Die

verschiedenen Arten der Schachthäuser und Malakofftürme werden hier

nur angeschnitten; das Augenmerk liegt auf den Fördergerüsten.

Eine vollständige Übersicht aller in Deutschland eingesetzten

Gerüsttypen wird es aber wegen der Vielzahl an Arten und Formen wohl

nie geben...

Übersicht der Gerüstarten:

| Haspel, Göpel, Wasserkehrräder, Treträder und Schachthäuser: | ||

|

Der Haspel ist die erste

und einfachste Art ein Fördergut zu Tage zu heben. Dieser

war zu den Anfängen ein Einrichtung, die von der

Brunnenförderung (Wasserziehbrunnen) übernommen wurde. |

||

|

Der Handhaspel gilt als die erste mechanische Fördereinrichtung. Dieser konnte aber nur etwa 4 t/Schicht aus geringer Tiefe (-20 m) zutage heben. | |

|

Der Pferdegöpel ist im eigentlichen Sinn noch kein Fördergerüst, aber der erste Schritt zu einer mechanischen Förderung. | |

|

|

||

| Malakofftürme: | ||

|

Der Malakoffturm gilt als Weiterentwicklung des

Schachthauses. Diese wurde notwenig, da in Folge der

Einführung der Dampfmaschine als Antriebsquelle die

übertägig aufgestellten Wasserhaltungsmaschinen sowie die

Fahrkünste oder Trommelfördermaschinen unmittelbar in

Schachtnähe montiert werden mussten. Auch mussten die

Förderkörbe nun Mehretagig ausgeführt werden, um eine

höhere Förderleistung pro Seilfahrt zu erbringen.

|

||

|

|

||

| Fachwerkbauweise: | ||

| Bockgerüste: Zwei- und dreibeiniges Bockgerüst |

||

|

Nach dem Land der größten damaligen

Verbreitung auch englischer Bock genannt. Geografisch

zuordnen lässt sich diese Gerüstart allerdings nicht

eindeutig, da diese Bauart in allen Bergbaugebieten

eingesetzt wurde. |

||

| Eingeschossig: | ||

|

|

|

| einfaches Bockgerüst | Hibernia I | |

|

|

|

| Gneisenau II | ||

|

|

|

|

|

|

| Spurlattenführung | ||

|

|

|

| Seilführung | Bauart

Tomson Bock Robert Müser - Schacht Jacob |

|

| Zweigeschossig: | ||

|

|

|

| Neu-Iserlohn II

Übergangsform von 4- auf 2-beinig |

Roland II | |

|

|

||

| Pyramidengerüste: Vierbeiniges Bockgerüst |

||

|

Das Pyramidengerüst ist eine

eigenständige Entwicklung, da die vertikale Standsicherheit

bei den Bockgerüsten oft nicht ausreichend war. Hierbei

wurden die Stützen (bzw. Streben) weiter vom Schacht

entfernt um eine ausreichende Standfestigkeit zu erhalten.

In späterer Ausführung wurde es aber weitere Stützstreben

erweitert um die anfallende Knicklast der Stützen, welche

der Fördermaschinen zugewandt sind, zu verteilen. Teilweise

wurde dies auch unter dem kompletten Wegfall (bzw. der

Verlagerung) dieser erreicht. Diese Art von Gerüsten wurde

aber im Ruhrgebiet nur kurzzeitig ausgeführt (etwa bis

1890), da diese bezüglich des hohen Materialaufwands und der

Stabilität noch ungenügend waren. Spätere in Frankreich

erbaute Pyramiedengerüste genügten der Standfestigkeit,

dieser Umstand musste aber mittels eines enormen

konstruktiven Aufwandes und Materialeinsatz erkauft werden.

|

||

| Eingeschossig: | ||

|

|

|

| Barillon (Julia) | ||

|

|

|

|

|

|

| Ver. Gideon - tonnlägiger Schacht | Hannibal I "eingerüsteter Malakoff" | |

|

||

|

Rheinelbe III - Vierbeiniges Bockgerüst mit um 90° versetzter Notförderung |

||

|

|

||

| Strebengerüste: | ||

|

Das Strebengerüst ist wiederum eine

Weiterentwicklung des Pyramiden- sowie des Bockgerüstes und

vereinigt die Vorteile beider in sich. Ab 1874 wurde eine

Sonderbauform (Promnitz) dieser als deutsches Strebengerüst

bekannt. Es zeichnet sich durch eine schmale Stützenform

(bezogen auf den Schachtdurchmesser) und durch weit stehende

Streben aus. Da diese Gerüste zu Anfang vorwiegend für eine

Trommelförderung vorgesehen waren, war die Ausführung

besonders bei dem Betrieb vorteilhaft, da somit die

Stützlasten auf die Streben verteilt wurde und so die

wirkenden Kräfte (Kraftvektor zwischen Stütze und Seil)

bestmöglich aufgenommen und abgeleitet wurden. Weiterhin

konnte durch diese Anordnung der Bereich des Schachtes von

störenden Einbauten freigehalten werden, welches besonders

vorteilhaft für die notwendigen Zu- bzw.

Abführungseinrichtungen war und den Schachtbetrieb deutlich

vereinfachte.

Ab 1877 führte wiederum Promitz auch das zweigeschossige Strebengerüst ein, wobei er die Koepescheibe als Antriebsmedium nutzte. |

||

| Eingeschossig: | ||

|

|

|

| abgespannte Stützen und Streben - Bauart Geisler | Bauart Promnitz 2 Carolinenglück III |

|

|

|

|

| Bauart Promnitz 1

Teutoburgia II |

Werne II | |

|

|

|

| Bauart Promnitz 3

Friedrich Thyssen VI |

Beeckerwerth II | |

|

|

|

| Beeckerwerth I | Bauart Zschetsche | |

|

|

|

| Bauart Saar | Bauart Klönne | |

|

|

|

| Möller II | Bauart Humboldt | |

|

||

| Bauart Gehlen | ||

|

|

||

| Zweigeschossig: | ||

|

|

|

| Elisabethenglück | Herkules I | |

|

|

|

| Zollverein II | Amalie Schacht Barbara | |

|

|

|

| Dannenbaum I | Ewald IV | |

|

|

|

| Rosenblumendelle II | Sälzer-Amalie Schacht Marie | |

|

||

| Rheinpreussen II | ||

| Doppelstrebengerüste: | ||

| Eingeschossig: | ||

|

|

|

| Alma III | Deutscher Kaiser I | |

|

|

|

| Amalie 2 | Hugo 1 - II | |

| Zweigeschossig: | ||

|

|

|

| Consolidation VIII | Zollverein IV | |

|

|

|

| Hannover III (Dreibein) | Borth II | |

|

|

||

| Profilbauweise: | ||

| Vollwandgerüste: | ||

| Einstrebengerüste | ||

|

Das erste vollwandige deutsche Fördergerüst wurde 1925 über dem Schacht 1 (Baden) des Kalisalzbergwerks Buggingen in Baden errichtet. Diese Bauform ist deutlich einfacher ausgeführt, bietet jedoch dieselben Vorteile eines Fachwerkstrebengerüstes bei allerdings besserer Knicksteifigkeit und einem nur geringen (~5%) Materialmehraufwand. Die aufwendige Nietkonstruktion der Fachwerkbauweise und die damit einhergehenden Probleme der Steifigkeit und der Korrosionsanfälligkeit bei längeren Betriebszeiten entfielen hierbei. Weiterhin konnte durch den Einsatz von Vollwandprofilen die Erstellungszeit sowie die nachfolgende Wartung und Instandhaltung deutlich minimiert werden.

|

||

| Eingeschossig: | ||

|

|

|

| Dörnen Robert Müser |

Dörnen 2 Zollverein I |

|

|

|

|

| Schwerin I mit geknickter Strebe auf Malakoffturm | Friedrich Thyssen II | |

|

|

||

| Zweigeschossig: | ||

|

|

|

| Dörnen 2 - Friedrich d.G. I | Bonifacius II | |

|

||

| Friedrich-Heinrich III | ||

|

|

||

| Doppelstrebengerüste "ugs.: Doppelbock" | ||

|

Um einen Schacht optimal auszunutzen,

wurden zweiseitige Förderanlagen entwickelt, welche

unabhängig voneinander operieren können. Hierbei wurden die

Strebenpaare des Einstrebengerüstes dupliziert und als

Stützgerüst genutzt. Erste Versuche das Führungsgerüst als

zentrale dritte Stütze zu nutzen schlugen jedoch wegen der

zu großen Steifigkeit bei Bodensenkungen fehl. Wegen gerade

dieser besonderen Steifigkeit wurde aber das Führungsgerüst

nicht mehr als Stützkonstruktion benötigt und konnte daher

vom eigentlichen Fördergerüst statisch getrennt werden. Dies

Entkoppelung hatte besonders im Ruhrgebiet seine Vorteile,

da es dort oft infolge von schachtnahen Bergsenkungen zu

einer Schiefstellung der Fördereinrichtung kam.

|

||

|

|

|

| Zollverein XII | Centrum VII | |

|

|

|

| Gneisenau IV | Lohberg II | |

|

|

||

| Kastenprofile: | ||

| Einstrebenkastenprofil | ||

|

Die schwarz

dargestellten Profile sind als geschweißte Kastenprofile

(hohl) ausgeführt. Hierbei wurde der Materialaufwand

gegenüber dem Vollstrebengerüst bei gleicher oder meist

besserer Stabilität noch weiter reduziert. Auch sind hier

die zu erwartenden Korrosionsschädigungen durch den

konstruktiven Entfall von Nässestaupunkten an den

Stützenstößen oder Versteifungsblechen - wie sie vorher

bei den Vollwandgerüsten notwendig waren - auf ein

Mindestmaß reduziert worden.

|

||

| Eingeschossig: | ||

|

|

|

| Recklinghausen 2 - Schacht IV - Konrad Ende | Arenberg-Fortsetzung mit abgespannter Stütze (Dreibein) |

|

|

|

||

| Zweigeschossig: | ||

|

|

|

| Waltrop III | Niederberg IV | |

|

|

|

| Grimberg IV | Haus Aden VII - Schacht Romberg "Golfschläger" - ab 2002 ungesetzt nach BW Ost Schacht Lerche | |

|

|

|

| Ewald II | Kurl III | |

|

|

|

| Rossenray II | Osterfeld Nordschacht | |

|

|

|

| Hugo II mit abgespannter Stütze (Dreibein) | Wulfen II | |

|

|

||

| Viergeschossig: | ||

|

||

| Grimberg II mit abgespannter Stütze | ||

| Doppelstrebenkastenprofil | ||

|

||

| Auguste Victoria VIII | ||

| Betonbauweise: | ||||||||

|

Obwohl diese Bauweise preiswerter und

zudem deutlich wartungsärmer als die vergleichbarer

Stahlgerüste war, konnten sich Fördergerüste aus Beton

(Stahlbeton, Spannbeton) im Ruhrgebiet nicht durchsetzten.

Eine große Verbreitung fanden diese z.B. in Belgien,

Frankreich, Polen, Südafrika und Nordamerika. Dies hatte

wohl einerseits mit dem Stahlstandort Deutschland zu tun, da

es einfacher war Fördergerüste aus Stahl "von der Stange" zu

kaufen, andererseits war speziell im Ruhrgebiet die

Anfälligkeit auf Schiefstellung und die werkstoffbedingte

höhere Erstellungszeit (Bau + Aushärtung) von Nachteil.

Daher wurde bei der Betonbauweise für Förderanlagen später

eher zu den Turmförderanlagen tendiert, da diese bei

anhaltender Förderung und solider Gründung unmittelbar um

das alte Gerüst gebaut werden konnten. Ein Betongerüst in

leichter Strebenbauart (Dreipunktlagerung) wurde am

Niederrhein nur einmalig ausgeführt und nachfolgend wohl

aufgrund der hohen Gründungsproblematik oder aber der

fehlenden Erweiterbarkeit nicht mehr nachgeahmt!

|

||||||||

|

|

|||||||

| Consolidation IV | Polsum II - Wetterschacht | |||||||

| Turmgerüste / Turmförderanlagen: | ||||||||

|

Diese Sonderbauform ist unabhängig von

der Profilausformung. Die Stützenprofile sind aber zumeist

als Doppel T-Träger (H bzw. I-HD Breitflanschprofile) in

Rahmenbauweise (Fachwerke wurden wegen der hohen Kosten

zumeist vermieden) ausgeführt.

|

||||||||

| Turmgerüste | ||||||||

|

Bei Turmgerüsten steht die Fördermaschine

in unmittelbarer Nähe zum Schacht auf dem Niveau der

Hängebank. Diese Art ist als Fördergerüst

anzusehen. Das Stützgerüst ist aus Profilen in Fachwerk-

oder Rahmenbauweise erbaut. Die sonst notwendigen Streben

entfallen aber aufgrund der nahen Lage der Fördermaschine

zum Gerüst und der damit geringen Strebenlast (horizontale

Momente) hierbei komplett.

Zur Verdeutlichung sind die Seile sowie die Treibscheiben bei den folgenden Bildern dargestellt. |

||||||||

|

|

|||||||

| Minister Stein II | General Blumenthal VII | |||||||

|

||||||||

| Wallsum I/II - Doppelförderung | ||||||||

|

|

||||||||

| Turmförderanlagen | ||||||||

|

Hierbei ist die Fördermaschine im oberen Kopfteil

installiert und diese wird umgangssprachlich Förderturm

genannt. Überwiegend wurden diese in streng kubischer

Bauform gehalten, wobei aber die sogenannten

Hammerkopftürme durch einen auskragenden Kopfteil eine

Ausnahme bildeten. Diese spezielle Bauform wurde aber ab

etwa 1930 wegen der stetig geringer werdenden

Dimensionierung der Turmfördermaschinen nicht mehr

ausgeführt. Vorteil bei allen Turmförderanlagen ist der

geringe Platzbedarf sowie der verhältnismäßig günstige

Baustoff. Nachteilig wirkten sich aber die erhöhten

Baukosten sowie die besondere Anfälligkeit auf

Schiefstellung aus, welche durch das hohe Eigengewicht

noch begünstigt wurde.

|

||||||||

|

|

|||||||

| Skelettbauweise: Hercules V |

Skelettbauweise: Katharina III - Ernst Tengelmann |

|||||||

|

|

|||||||

| Stahlbetonbauweise: Pörtingssiepen II |

Rahmenbauweise: Hammerkopfturm Minister Stein IV |

|||||||

|

Farbgebung der Schachtgerüste: Einen wohl eher untergeordneten Punkt der

Fördergerüstarten nimmt die Farbgebung der Förderanlagen

ein. Dennoch möchte ich recht oberflächlich auch auf diesen

kurz eingehen. Die lichtweißen Anstriche haben sich im Ruhrgebiet, im Gegensatz zum Saarland, nicht durchsetzten können. Besondere Ausnahmen im vorherrschenden

"Grün-beigen Allerlei": Die Oberfläche der Betonfördertürme wurden entweder natur belassen oder aber mit grün oder beige/weißen Trapetzblechen verkleidet. Stammbaum der Schachtfördereinrichtungen |

|

| Kurzübersicht der Schachtförderarten |

|

Sicherlich können einige Besucher nichts mit den

Förderarten und den dazugehörenden Einrichtungen und

Machinen anfangen, daher eine sehr einfache Übersichtsgrafik

|

Brockhauser Tiefb. |

Rheinpreussen | Fürst Hardenberg | Westhausen

Brockhauser Tiefb. |

Rheinpreussen | Fürst Hardenberg | Westhausen

Die einzige erhaltene

Doppelanlage im Ruhrgebiet - Holland I/II nach/vor der

durchgeführten Sanierung. Erbaut wurde diese im Jahre

1860. Die ursprünglich eingezogenen Fördergerüste wurden

nach der Stilllegung entfernt.

Die einzige erhaltene

Doppelanlage im Ruhrgebiet - Holland I/II nach/vor der

durchgeführten Sanierung. Erbaut wurde diese im Jahre

1860. Die ursprünglich eingezogenen Fördergerüste wurden

nach der Stilllegung entfernt.

1. Koepeförderung - Treibscheibe

1. Koepeförderung - Treibscheibe